着物の柄には、いろいろな意味があります。

今回は、紗綾形(さやがた)の説明をしますね。

縁起のよい模様の代表、「紗綾形」

紗綾形は、着物や帯の地模様としてよく使われるもの。

まんじ(卍)をゆがめて連続させ、迷路のようにつないだ模様です。

卍が途切れることなくつながっていることから、

家の繁栄や長寿を願う、めでたい模様だとされています。

なぜ、紗綾形と呼ばれるようになったのか?

なぜ紗綾形と呼ばれるようになったといえば、

江戸時代の中頃(1500年頃)、中国から日本に運ばれてきた絹織物「紗綾」にこの模様があったからです。

この模様が日本に伝わったのは、さらに前で、

安土桃山時代(1568年 – 1600年)には、染織品として広く用いられるようになったそうです。

この時代は何と呼んでいたのでしょうね。

紗綾形は着物だけでなく、家の装飾に使われることがあります。

日本の家にある「ふすま」にもよく使われています。

「ふすま」についても、いつか説明したいと思います。

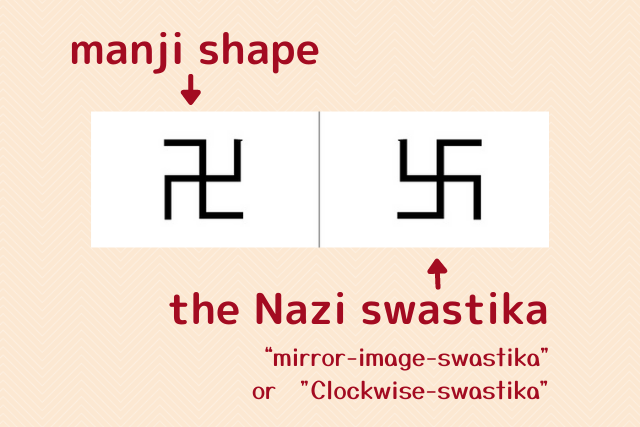

卍はナチスドイツのシンボルとは違う

ところで、まんじ(卍)は、ナチスドイツのシンボルにそっくりで、あまりよい印象を持っていない外国人もいます。

でも、ナチスドイツのシンボルは、逆卍とか、右卍と呼ばれるもので、正式な卍とは方向が違うんです。

ちなみに、日本の地図では、寺院は「卍」と表示されます。

それくらい神聖な形なんですよね。

でも、寺院を卍で示すことについては、過去に「変更した方がいいのでは?」と議論になったことがあります。

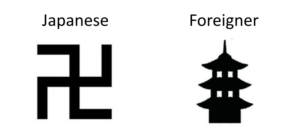

5年ほど前に、外国人旅行者むけの地図に示すマークの変更を議論したとき、

「ナチスドイツを思い起こさせるので、変更が必要では?」と言われました。

しかし、「卍の由来を説明して、外国人にも理解してもらうべき」という結果になり、変更はなくなりました。

ちなみに、そのとき、変更の候補になったのは、三重塔。

日本では、神社と寺院の区別が明確になっていない部分があり、三重の塔は神社にも、寺院にもあるんです。

これは混乱しますよね。